L’intervistato di oggi cattura in modo rilevante il passato storico come psicologia dell’individuo, individuo come parte di un tutt’uno che trascorre nel tempo e con il tempo. Amante della natura e del giardinaggio, Paolo Ferrario è docente di legislazione sociale e sanitaria, oltre che autore di autorevoli pubblicazioni e di un interessante sito, dove l’essere umano è elemento principale di un percorso socio-psicologico, con i suoi bisogni, le sue necessità, le sue domande.

Che cos’è per te la Storia, che rapporto hai con essa?

La storia è un processo di conoscenza del passato che si effettua con gli occhi del presente e che è orientato a comprendere le radici del tempo presente.

Il mio rapporto con la storia ha dunque a che fare con la fondamentale domanda “conosci te stesso”. È esattamente con questo atteggiamento di ricerca che affronto un testo storico.

Che significa avere coscienza storica e a che serve?

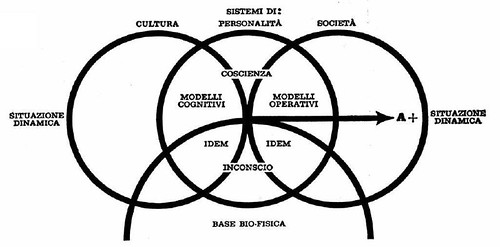

Avere coscienza storica significa costruire una mappa mentale che carica di significati gli eventi: li colloca nelle geografie e nei flussi del tempo e si prova ad interpretarli.

Questo lavoro della mente serve a conoscere i continui rapporti che i singoli individui intrattengono con le trasformazioni sociali.

Credi che la Storia abbia dei corsi e ricorsi?

Il tema dei corsi e ricorsi mi affascina e, in un certo, senso tranquillizza. Non credo, tuttavia, in una “teoria” delle repliche storiche. Forse nel passato è possibile individuare qualche ciclo che si ripete. Oggi, invece, il processo mi appare più articolato e dialettico: in parte c’è una continuità (le dinamiche del potere, le ambizioni, gli interessi, le strategie, la mobilità sociale, il sesso, ecc.), ma dall’altra ci sono varianze che rendono specifico il periodo. Quando la dinamica del mondo entra in relazione con i singoli stati e con le loro localizzazioni ancora più interne cambiano molti fattori storici e, quindi, il tempo presente assume una sua unicità difficilmente prevedibile nelle dinamiche future.

Qualcuno parla di revisionismo storico, di rivedere la Storia - anche - alla luce di nuove idee, spesso politiche e di parte, che ne pensi?

Penso che se il “revisionismo” diventa una delle tante ideologie che stanno sul mercato della filosofia storica, allora sarà un “mettere le brache sulla storia”, come diceva Antonio Gramsci, forse a sua volta citando altri. In tal caso questa operazione ha un intento che serve solo alla competizione politica.

Se, all’opposto, si va alla radice della questione e si vanno a ri-leggere i documenti, a trovarne di nuovi, a scavare in ipotesi precedentemente non percorse, allora l’atto del “rivedere” contribuisce alla conoscenza. E in tal caso diventa illuminante e lo apprezzo molto.

Credi che bisogna snazionalizzare la Storia, nel senso che essa, pur concependosi in nazioni, paesi, va oltre?

In epoca di relazioni inter-statali globalizzate e in cui “un battere le ali di una farfalla provoca lo tsunami in un’altra parte del globo” occorre leggere una dinamica interna di un paese anche alla luce delle connessioni esterne.

Tuttavia ci sarà sempre bisogno di “storie nazionali”. Ancora di più: ci sarà bisogno di “micro-storie”, riferite alle città, alle periferie, alle valli, alle specificità territoriali.

Non alimenterei una competizione metodologica fra il “globale” e il “territoriale”. È un problema di misura: occorre integrare nella propria mappa mentale le due dimensioni.

C’è differenza fra ricerca storica condotta in Italia e in altri paesi europei, in generale?

Non ho una cultura ampia di tipo comparativo sulla questione e posso riferire solo le mie impressioni di lettore. Degli inglesi mi piace il metodo empirico e privo di fronzoli di Denis Mack Smith, per esempio, nella sua Storia d’Italia dal 1871 al 1997. Degli americani invidio i mezzi che hanno a disposizione per analizzare i dati, come in Robert Kagan, Paradiso e potere, America ed Europa nel nuovo ordine mondiale. Ai francesi si deve quel dono all’umanità che è la metodologia della storia sociale di Fernand Braudel: il suo Memorie del mediterraneo dovrebbe essere una lettura necessaria per ciascuno di noi cui è dato di vivere su questo lembo di terra.

Ma gli italiani non hanno nulla da invidiare agli altri: Giorgio Candeloro e Giuliano Procacci hanno formato bene le mie impalcature di conoscenza storica.

Insomma non vedo astrali differenze nei metodi, ma piuttosto negli oggetti di ricerca.

Come si potrebbe attirare l’attenzione dei giovani verso la Storia?

Oggi ogni rapporto con i giovani passa attraverso la loro dimestichezza con le tecnologie internettiane.

L’accesso alle fonti è veloce, potente, dilagante, consumistico. Occorre quindi insegnare a distinguere fra le fonti, ad ordinarle in griglie di ipotesi. In fondo il metodo esiste già: è quello della retorica classica che si fonda sui tra passaggi del “sapere”, “convincere”, “farsi capire”. Solo che diventa necessario elaborare il metodo in rapporto alle ricerche che si rendono attive con i comandi di Google.

Non invidio i neo-educatori che hanno a che fare con persone dal linguaggio contratto e con la loro neogrammatica in cui un “che” diventa “ki”.

Un altro approccio passa attraverso i loro consumi culturali: in particolare la musica ed il cinema. Fare storia a partire dalla musica o da altri prodotti multimediali, come i video.

Un libro che consiglieresti, oggi, così, senza pensarci due volte.

Senza pensarci due volte è sempre il mio maestro Carlo Tullio-Altan. I suoi libri sono sempre lì sullo scaffale, a portata di occhi e braccio. Ne consiglio due:

Carlo Tullio – Altan, Manuale di antropologia culturale, Storia e Metodo, Bompiani

Carlo Tullio – Altan, La nostra Italia, clientelismo, trasformismo e ribellismo dalla Unità al 2000, Università Bocconi editore